조은시

M’cube is a program to discover and support young artists who explore experimental territories with a passion for novelty and challenge their limits.

ABOUT

조은시 Jo Eunsi

b. 1999

천안 출생

2022 이 작품을 주목한다, 이화여자대학교, 대한민국

Jo Eunsi

b.1999, Cheonan

2022 In Focus : This Work, Ewha Womans Univsrsity

형벌에는 필연적으로 고통이 수반되기 마련이다. 지극히 인간적인 관점에서 보자면 아틀라스 역시 땀을 흘렸을지도 모른다. 오랜 시간 하중과 맞닿아 있었던 그의 어깨 끝에서 난 땀은, 천구 표면에 미세한 미끌거림을 만들고 균열을 남겼을 것이다. 그리고 그 균열 사이에는 기존의 질서로는 수렴되지 않는 새로운 간극이 생겨났을지도 모른다. 견디는 자였던 아틀라스가 신화적 기원에서 벗어나 오해와 문화적 해석을 거쳐 구조화의 상징으로 재구성되었다가, 새로운 의미의 틈을 열어젖힌 존재가 된 것처럼 말이다. 조은시는 이번 전시에서 안정적이고 체계적으로 보이는 세계 안에서의 차이와 어긋남을 세심하게 포착한다.

Punishment is inevitably accompanied by suffering. From a more human perspective, perhaps even Atlas broke into a sweat beneath the weight he bore.

Over time, that sweat, pooling at the edge of his shoulder, may have caused the celestial sphere to slip ever so slightly, leaving behind fine cracks along its surface. Within those fractures, new fissures may have formed—ones that escape resolution within existing systems. Atlas, once a figure of endurance who moved beyond his mythological origins—reshaped through layers of misunderstanding and cultural interpretation into a symbol of structure—has come to be seen as one who opens up new gaps in meaning. Similarly, in this exhibition, Eunsi Jo carefully observes the subtle deviations and dissonances within what appears to be a stable, systematic world.

아틀라스의 어깨 끝

낮과 밤이 서로 만나는 지점에서 우주의 기둥을 떠받들고 있는 아틀라스, 그는 크로노스의 편에 서서 올림포스의 신들에 대항하는 전쟁에 참여했다가 패배하자 제우스로부터 영원히 천구를 떠받드는 형벌을 받게 된 것이다. 크로노스가 수호한 시간은 통제 불가능하며 고정되고 순차적인 시간으로, 즉 운명의 굴레라고 볼 수 있다. 1)

제우스는 크로노스를 몰아내고 새로운 질서를 창조하려는 존재로 변화 가능한 시간과 운명 속의 기회를 다룬다. 티타노마키아라고 불리는 티탄족과 올림포스 신들의 전쟁에서 크로노스의 편에 섰던 아틀라스는 구시대의 질서를 고수한 존재가 아닌가. 그러나 아이러니하게도 그는 현재의 질서를 지탱하고 지지하는 존재가 되었다.

…

1585년에 발간된 게라르두스 메르카토르(Gerardus Mercator)의 지도 시리즈의 표지 삽화로 아틀라스의 이미지가 사용되었고, 19세기에 들어서면서 아틀라스라는 용어는 체계화된 지식을 도표 형식으로 정리한 책을 지칭하게 되었다. 2)

그러나 메르카토르가 참고한 아틀라스는 고대 전설에 나오는 지리학과 천문학에 해박한 현자이자 통치자였던 마우레타니아의 아틀라스였다. 시간이 흐르며 이 상징은 신화적 형벌을 받은 티탄 아틀라스의 이미지와 뒤섞였고, 아틀라스는 지식을 짊어진 존재로 문화적 이미지가 굳혀져 구조화된 정보의 시각화를 뜻하게 되었다. 예컨대 문화사학자 아비 바르부르크(Aby Warburg)는 아틀라스를 이미지와 기억을 몽타주 한 시각적 아카이브 방식으로 전유하였고, 조르주 디디-위베르만(Georges Didi-Huberman)은 아틀라스 개념을 시각적 사유의 방식으로 이어받았다. 아틀라스라는 개념은 신화 속 인물에서 출발하였지만 여러 다른 맥락 속에서 변화하고 중첩되어 그 의미는 확장 · 전유되었다.

…

형벌에는 필연적으로 고통이 수반되기 마련이다. 지극히 인간적인 관점에서 보자면 아틀라스 역시 땀을 흘렸을지도 모른다. 오랜 시간 하중과 맞닿아 있었던 그의 어깨 끝에서 난 땀은, 천구 표면에 미세한 미끌거림을 만들고 균열을 남겼을 것이다. 그리고 그 균열 사이에는 기존의 질서로는 수렴되지 않는 새로운 간극이 생겨났을지도 모른다. 견디는 자였던 아틀라스가 신화적 기원에서 벗어나 오해와 문화적 해석을 거쳐 구조화의 상징으로 재구성되었다가, 새로운 의미의 틈을 열어젖힌 존재가 된 것처럼 말이다. 조은시는 이번 전시에서 안정적이고 체계적으로 보이는 세계 안에서의 차이와 어긋남을 세심하게 포착한다.

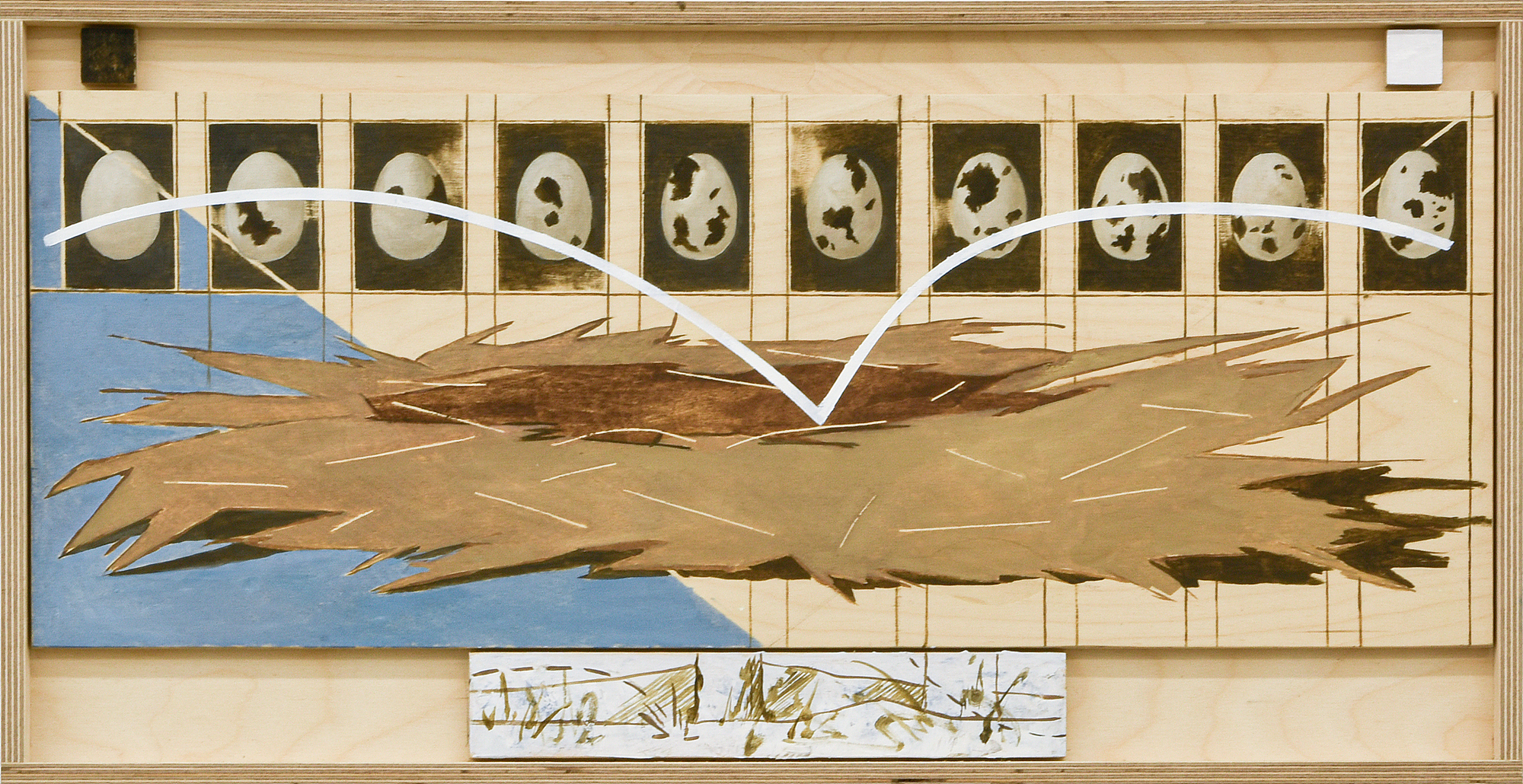

조은시의 아틀라스는 이미지와 기호, 상징들 간의 관계와 반복을 통해 관람객에게 감각적 사고를 유도한다. 이미지의 친연성, 그리고 기호와 오인 사이의 관계는 그의 작품 저변에 흐르는 중심 해석 구조이다. <땅속 형제>, <땅위 형제>는 한 화면 위에 씨앗 혹은 알이 병렬적으로 놓여 있다. 씨앗과 알, 두 기호는 앞으로 개별적으로 의미가 전개될 것임을 암시하는데, 특히나 씨앗의 성장 양상의 다름이 이를 분명히 드러낸다. 이처럼 형태는 닮았지만 운명은 전혀 다를 수 있는 존재들을 반복적으로 배열하여 다중적인 시간과 해석을 잠재적으로 품고 있음을 보여준다. <착각>은 자신을 닮은 그림 앞에 홀로 서 있는 계란을 그린 그림이다. 드로잉북 혹은 노트 위에 그려진 흰색 계란이 본인이라 착각하고 서 있는 갈색 계란을 통해 시각적 자기 인식이 얼마나 불안정한지에 대해 유머러스하게 드러내면서 동시에 이미지와 실재, 이미지와 이미지 사이의 착란을 나타내기도 한다. 재현의 이야기를 하면서도 계란 한 판이 그려진 드로잉북은 달력의 모양을 하고 있어 정체성의 추상적 기호들이 이미지로 배치되고, 또 달력의 한 달과 계란 한 판, 서른 살이라는 이중적 기호로 기능하기도 한다.

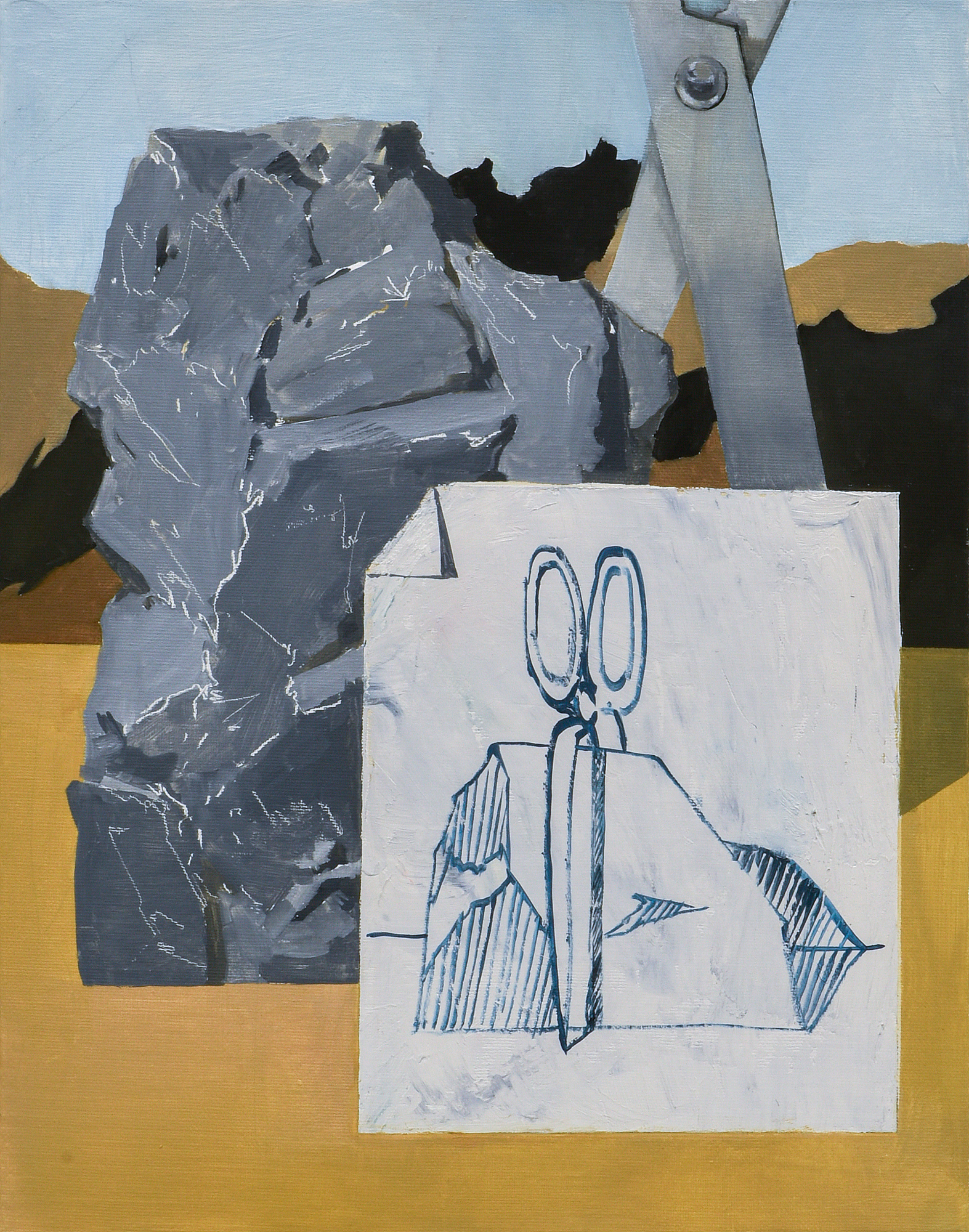

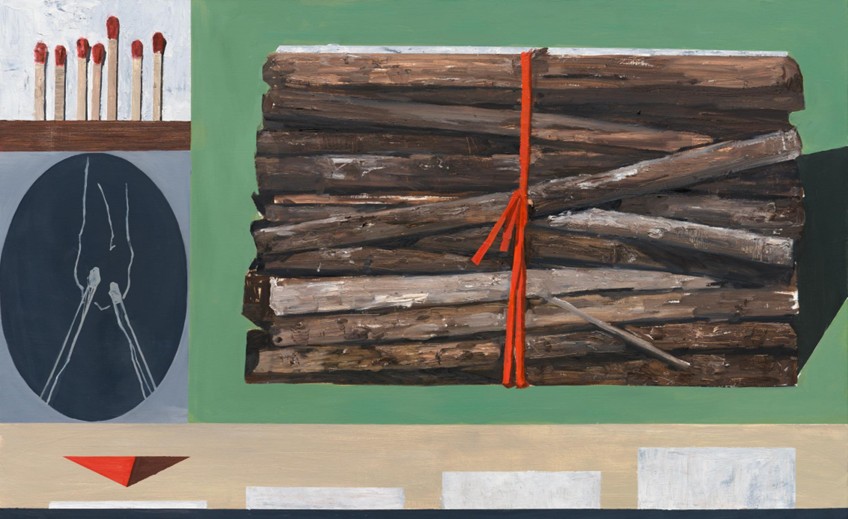

<중심 연구>에는 거스를 수 없는 운명과, 필연에 대한 저항이 공존한다. 쇠 행거를 중심으로 앞뒤로 나뉘어진 캔버스 천은 그 아래에 걸린 추로 인해 균형을 이룬다. 그러나 이 균형은 결코 고정적이지 않으며, 추의 위치와 천의 긴장에 따라 미세하게 흔들리는 유동적인 구조다. 이 작품은 원래 허들 모양을 하고 있는 세 작품과 한 세트로 구성되었다. 허들 작업의 양면에는 상반된 내용을 가진 속담의 상징물이 그려져있다. ʻ열 번 찍어 안 넘어가는 나무 없다’, 계란으로 바위치기’ / ʻ백지장도 맞들면 낫다’, ʻ사공이 많으면 배가 산으로 간다’와 같이 모순되는 속담이 그려져있는데, 이는 언어로 정립된 질서조차 충돌하는 다양한 관점 위에 서 있다는 사실을 보여준다. 모순되는 속담이 존재한다는 건 어떤 상황에도 꼭 맞는 하나의 정답, 즉 필연적 진리는 없다는 걸 경험적으로 알고 있는 셈이라 할 수 있다. 삶은 단순하게 인과적으로만 흘러가지는 않는다는 것이다. 돌과 돌산, 사막과 모래성과 같이 이미지 간의 친연성, 그리고 균형추를 통해 안정적인 중심과 균형의 의미를 구축하면서도 위태로운 공존이었듯, 허들 작품을 통해 숙명론적인 태도에도 무의식적으로 반발한다.

아틀라스라는 하나의 단어에서 여러 맥락이 쌓이고 여러 의미가 파생되었듯, 조은시의 아틀라스 역시 단일한 내러티브와 의미를 생성하기보다는 복수의 방향으로 의미를 분산시키고 확장한다. 땅 혹은 둥지, 어미 새와 같이 동일한 기원을 갖지만 동일한 결과로 수렴하지는 않는 것이다. 그의 작품은 기본적으로 오인을 바탕으로 그려지고 유도하며, 긴장과 유희를 섞어 정체성과 재현을 유머러스하게 흔든다. 해석의 단일화를 유예하는 시각적 장치로 작용하며 전체 속에서 튀는 개인과 다름이 드러나는 순간을 포착하여 우리 앞에 내보인다.

1) 태초의 신 중 하나이자 시간의 신으로 알려진 크로노스(Chronos, Χρόνος)와 티탄족의 왕 크로노스(Cronus/Kronos, Κρόνος)는 작물, 계절, 노화 등과 연관된 신으로 고대에는 다른 신이었다. 유사한 발음으로 인해 이 둘의 존재는 뒤섞이기 시작했고 로마 후기와 르네상스 미술에서 동일시하거나 상징적으로 연결해 해석되었다.

2) Benjamin H. D. Buchloh, “Gerhard Richter’s “Atlas”: The Anomic Archive, October, Vol. 88 (Spring 1999). 119-122.

김다혜

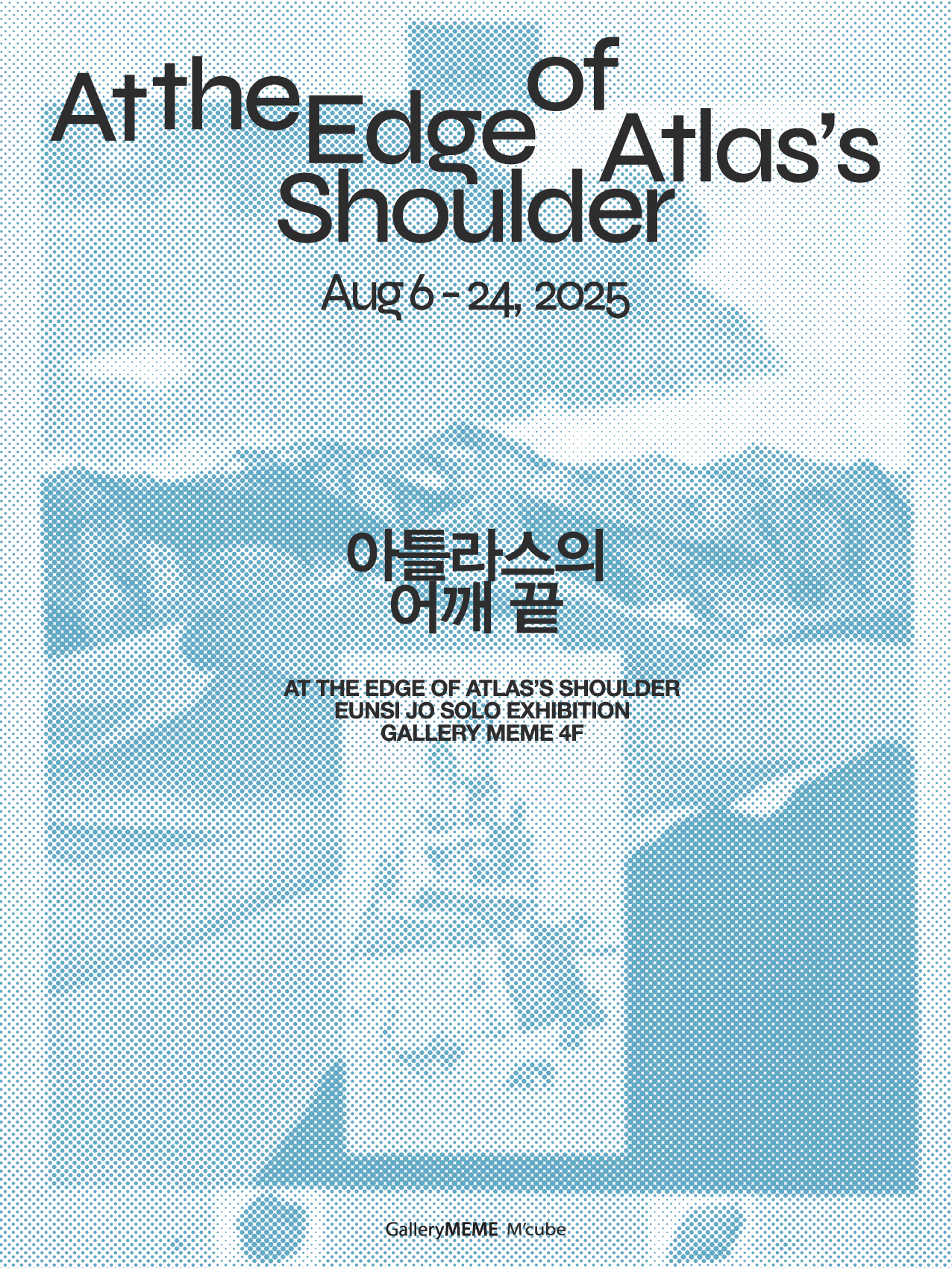

At the Edge of Atlas's Shoulder

At the threshold where day and night meet, Atlas stands holding up the pillars of the universe. He had taken the side of Cronus and joined the war against the Olympian gods; after their defeat, he was condemned by Zeus to bear the heavens for eternity. The time guarded by Cronus was uncontrollable, fixed, and sequential, a binding force of fate. In contrast, Zeus, who overthrew Cronus and sought to establish a new order, engaged with mutable time and the potential for opportunity within it. Atlas, who had fought alongside Cronus in the war known as the Titanomachy, might be seen as a figure clinging to the old world order. Yet, ironically, he came to uphold and sustain the very structure of the new order. 1)

...

In 1585, an image of Atlas was used on the cover of a map collection by Gerardus Mercator. By the 19th century, the term ‘atlas’ had come to refer to books that presented systematic knowledge in diagrammatic form. 2) However, the figure of Atlas referenced by Mercator was not the Titan punished in myth, but the wise ruler of Mauretania, renowned in legend for his deep knowledge of geography and astronomy. Over time, these two Atlases became conflated, and the figure evolved into a cultural symbol of bearing knowledge itself. The image of the Titan, once burdened with divine punishment, was transformed into a metaphor for the visual organization of information. Cultural historian Aby Warburg, for instance, appropriated the figure of Atlas as a visual archive, montaging images and memories, while Georges Didi-Huberman expanded on this idea, adopting Atlas as a mode of visual thought. Though the concept of Atlas originated in myth, its meaning has expanded and been reinterpreted across contexts, layered with new associations over time.

...

Punishment is bound to bring suffering. And from a more human perspective, perhaps even Atlas broke into a sweat beneath the weight he bore. Over time, that sweat, pooling at the edge of his shoulder, may have caused the heavens to slip ever so slightly, leaving behind fine cracks along its surface. Within those fractures, new fissures may have formed—ones that resist resolution within existing systems. Atlas, once a figure of endurance who moved beyond his mythological origins—reshaped through layers of misunderstanding and cultural interpretation into a symbol of structure—has come to be seen as one who opens up new gaps in meaning. Similarly, in this exhibition, Eunsi Jo carefully observes the subtle deviations and dissonances within what appears to be a stable, systematic world.

Eunsi Jo’s Atlas prompts sensory reflection through the relationships and repetitions between image, sign, and symbol. At the core of her work lies a structure of interpretation grounded in visual affinities and the slippage between signs and misreadings. In Siblings Below and Siblings Above, seed-or egg-like forms are arranged side by side on a single plane. These two symbols, seed and egg, hint at diverging trajectories of meaning, made especially apparent in the differing ways the seeds develop. By repeatedly arranging forms that resemble one another yet hold entirely different fates, the works suggest the latent presence of multiple timelines and interpretations. In Misunderstanding, a single brown egg stands before a drawing that resembles itself. Through the humorous conceit of a brown egg mistaking a white egg sketched onto notebook paper for itself, the work exposes the instability of visual self-recognition—while also alluding to confusion between image and reality, and image and image. Though rooted in representation, the sketchbook, featuring a full carton of eggs, takes the form of a calendar, layering abstract symbols of identity into images and allowing the egg tray, month, and age of thirty to serve as overlapping signs.

In Study of the Center, the inevitability of fate coexists with a quiet resistance to it. Canvas hangs on both the front and back of a central steel clothing rack, balanced by a weight suspended below. However, this equilibrium is not quite fixed; it shifts slightly in response to the weight’s position and the canvas’s tension. Originally conceived as part of a set of three hurdle-shaped pieces, each work features symbolic illustrations of opposing proverbs on either side: “Any tree will fall if struck ten times” versus “Like throwing an egg at a rock,” and “Even the lightest load is easier carried together” versus “Too many hands at the helm, and the ship sails off course.” These contradictions reveal that even systems encoded in language rest upon conflicting perspectives. The coexistence of contradictory proverbs speaks to our lived understanding that there is no single truth that fits every circumstance, no fate entirely fixed. Life rarely follows a straight line of cause and effect. Just as there is a visual affinity between a stone and a mountain of stones, or a desert and a sandcastle, objects that seem related but differ entirely in nature and scale, the balance here appears stable yet remains precarious. In this way, Jo’s hurdle works subtly push back against a fatalistic worldview even as they give it form.

Much like the word Atlas has accumulated multiple contexts and derived multiple meanings, Eunsi Jo’s Atlas resists settling into a single narrative or fixed interpretation. Instead, it disperses meaning across multiple trajectories. Forms like earth, a nest, or a mother bird may share a common origin, but lead to different ends. Her works are grounded in, and often guided by, misrecognition, combining tension and play to humorously destabilize identity and representation. They function as visual mechanisms that delay closure, capturing moments when difference and individuality break away from the whole and offering them up for reflection.

1) The confusion between Chronos (Χρόνος), the primordial god associated with time, and Cronus (also spelled Kronos), the king of the Titans, began in ancient Greece and was further conflated or symbolically linked in late Roman and Renaissance art.

2) Benjamin H. D. Buchloh, “Gerhard Richter’s “Atlas”: The Anomic Archive, October, Vol. 88 (Spring 1999). 119-122.

Kim Dahye