M'VOID

누구세요 Who is this

Kwak Namsin

2024.05.15 ~ 2024.08.11

M’VOID는 통찰적 사유로 작품 세계를 다져가면서 동시대 미학적 가치에 질문을 던지는 중진 작가와 해외 작가의 전시를 기획하고 선보이는 프로그램입니다.

M’VOID is a program that plans and presents exhibitions of leading artists at home and abroad who question contemporary aesthetic values while strengthening their works with insights.

M’VOID is a program that plans and presents exhibitions of leading artists at home and abroad who question contemporary aesthetic values while strengthening their works with insights.

ABOUT

Kwak Namsin

성원에 힘 입어 본 전시가 연장됨을 안내드립니다.

▶ 원래 전시 기간: 2024년 5월 15일(수) - 7월 12일(금)

▶ 연장된 전시 기간: 2024년 5월 15일(수) - 8월 11일(일)

▶ 전시장소: 갤러리밈 엠보이드 전시장(5,6층)

전시 서문

곽남신 — 미학적 히스테리 환자의 바니타스와 웃음

작품과 작가의 관계는 본래 상호반영적인 관계이다. 서로가 서로의 거울이 되어 비춘다는 뜻이다. 작가는 작품이 '자기의 내면이 투영된 이마고(imago)'라고 생각하며 작업을 시작하지만, 일단 새로운 작품을 완성하고 나면 그 작품에서 전혀 예기치 못했던 생소한 자신을 발견하기 일쑤이고, 이 때 자신에 대한 그간의 고정관념은 전복된다. 예술적 창조 과정에는 새로운 작품을 통해 과거에 자신이 스스로에게 부과한 고정관념 또는 세상이 '대세'로서 강요하는 인습적 틀 모두를 깨고 새로운 자신을 발견하는 미시적인 파괴와 혁명의 사건들이 포함되어 있으며, 바로 이러한 사건들이 바로 작업을 지속시키는 추진력이자 행복감이다. 이것을 요즘 회자되는 정신분석학 개념을 빌려 설명하자면, '히스테리적 주체'(욕망이 억압된 사람)의 삶과 흡사하다. 히스테리적 주체는 이 세상의 지배적 가치나 규범에 의해 자신의 진정한 욕망이 억압되고 이로 인한 병증에 시달리는 주체이다. 그러나 그는 그 병증을 계기로 스스로를 통찰하고 결국 더욱 진정한 자기를 향해 나아간다.

곽남신의 70~80년대 청년기 작업과 당시 시대적 정황을 살펴보면 그러한 히스테리 주체로서의 욕망과 작은 혁명들의 궤적이 선명히 확인된다. 그는 연필로 그림자 만을 희미하게 그리는 '그림자' 연작으로 첫 작업을 개시했다. 그 자신도 토로하듯이, 이 작업은 70년대 미술계에 주도적 대세라고 자칭했던 '모더니스트 추상' 혹은 '한국적 모노크롬'(이를 비평적으로 엄밀히 정의하면 '단색조 추상'이라고 부르는 것이 적절하다)의 틀을 벗어나려는 의미있는 몸짓이었다. 그의 그림자 연작은 얼핏 단색조 평면추상인 듯한 느낌을 지니긴 했지만, 그림자의 구체적 형상성을 유지함으로써 '형상과 의미에 대한 갈망'을 분명히 드러낸 작품이었다(그는 "저의 내면적 욕구는 반대적인 성향이었고, 왜 그림에서 의미나 정서는 배제되어야 하는지 의문을 품게 되었습니다"라고 말한 바 있다). 그것은 '미학적 히스테리 환자'가 표출한, 외양은 소심하지만 내면은 격렬한 증상이자 저항적 선언이었다. 그리고 이 그림자 연작에는 이후 그의 전 작업의 지향점, 즉 '자유로운 의미와 상상', '물질의 감각'의 추구가 이미 예고되어 있다는 점에서 그에게 큰 의미가 있는 작업이다.

이후 행한 작업들, 예를 들어 우연히 습득한 정체불명의 오브제 파편들을 화면에 붙이거나 설치작업으로 실행한 '이콘' 연작들에서는 앞서 말한 한국적 모더니즘에 대한 거부는 물론, 80년대 중반에 폭발하여 또 하나의 대세를 이룬 민중미술의 교조적, 정치 프로퍼갠더적 미술에 대한 거부감이 드러나 있고, 그는 이러한 두가지 지배적 주류를 벗어나 '이미 희생되거나 상실, 억압되고 있다고 생각되는 제3의 가능성'을 추구해 나갔다. 당시 민중미술은 그것이 가장 적대시했던 한국적 모더니즘 계열과 큰 공통점을 가지고 있었다고 생각된다. 후자가 '의미와 형상이 삭제된 비재현의 무념무상'을 공동선으로 율법화하려 했다면, 전자는 반대로 '형상을 일사분란하게 체제화하고 훈육적 기능을 최종목표로 하는 사회주의적 리얼리즘 양식을 신봉’했다는 점에서 양자는 모두 전체주의적이고 교조주의적이라는 공통점을 가지고 있다. 그래서 곽남신은 당시 두 부류의 미술들을 모두 '파시스트적이고 전체주의적'인 미술로 간주했던 것으로 필자는 기억한다. 이러한 맥락에서 보면, 곽남신은 '그 두가지 권력에 모두 반대하면서 억압된 의미의 증상적 해방을 갈구한 포스트모던 히스테리 환자' 정도로 간주될 수 있겠다. 그러면 '이야기와 형상의 황량한 부재'도 아니고, 그렇다고 '관객의 뇌 속으로 강압적으로 침입하는 훈육자'도 아닌, 그래서 '형상, 의미, 읽기, 상상이 자유롭게 스스로 창발, 생성되는 모체(matrix) 같은 작품'을 그는 어떤 방법으로 만들어내려 했을까? 나는 이 글에서 두 가지를 집어내고자 한다.

첫째는 '바니타스 회화'(Vanitas Painting)의 특징, 또는 '알레고리적 특징'이다. 90년대 후반의 '이콘' 연작들, 그리고 <옴 바니미니 바아바데> 같은 설치작을 보면, 우연히 습득된 물건 파편들, 즉 의미의 맥락을 상실한 오브제들이 중요한 구성요소이다. "오물(dust)이란 본래의 장소를 벗어난 사물이라고 정의된다"라는 인류학자 레비 스트로스(Lévi-Strauss)의 말이 웅변하듯, 그 파편적 오브제들은 본래의 언어적 통사구조에서 벗어남으로 인해서 '기의'(記意) 즉 '본래의 뜻'이 허공에 날아가 버린 쓰레기가 된다(물론 위생학적 쓰레기가 아니라 '장소에서 벗어난 언어' 혹은 '이상한 외국어'라는 뜻이다). 그러한 상황은 우리의 정신을 해방, 이탈, 규범의 위반, 심지어 타락, 웃음 등으로 이끌고 간다. 이는 16-18세기에 네덜란드를 중심으로 한 바니타스 회화에서 낡은 고물들, 시든 꽃, 해골, 심지어 동물의 시체로 채워진 화면과 비교해 볼 수 있다. 이 연작뿐만 아니라 2000년대 이후 집중하고 있는 일종의 '눈속임 그림'(Trompe-l'oeil) 연작, 즉 인물들의 그림자, 윤곽선, 실물과 재현이 뒤얽히는 유희를 통해 착시를 일으키는 작업에 대해서도 같은 이야기를 할 수 있다. 이 작품들은 종종 해학적 분위기에도 불구하고, 마치 영화에서 추출한 스틸사진(movie still)이나 오래되어 빛바랜 사진처럼 이미 소멸한 실물이 수반하는 우울한 알레고리도 지니고 있다.

두번째로는 '웃음' 혹은 '실소'(失笑)라고 부를 만한 측면이다. 방금 언급한 '눈속임 그림' 또는 '인물 그림자' 연작을 보면, 운동선수, 남과 여, 아이들 등 다양한 인물의 그림자나 윤곽 같은 것들이 마치 무언극이나 그림자극과 같은 분위기로 형상화되고 있다. 이들 연작들은 왠지 유머러스한 상황을 연상시키는데, 작가가 오줌을 허공에 멀리 싸는 상황을 그림과 설치로 시각화한 작품 <멀리 누기>(2002)에서 그러한 유머의 의도가 남김없이 드러난다. 여기서 그가 웃음을 연출하는 또다른 방법은 '착시 놀이'로서, 이것은 방금 언급한 그림자극의 특징과는 좀 다른 종류의 웃음을, 정확히 말하면 웃음이라기보다는 '실소'를 유발한다. 극히 사실주의적인 미술들, 예를 들어 교훈적 역사화, 민중리얼리즘 미술과 정치프로다간다 미술, 아르놀트 브레커(Arnold Breker) 같은 독일 나치 공식미술가의 조각을 보면, 일사분란하게 체계화, 서사화된 사실주의적 재현을 통해 관객의 머릿속을 옴짝달싹 못하게 구속한다. 이에 반해 곽남신의 이 연작들에서는 재현의 체계 자체가 뒤틀리고 무너져 있다. 극사실적 일루전, 윤곽과 그림자, 실제 사물, 네온 등 상이한 요소들을 짜깁기하여 혼동시키는 눈속임 기법, 특정 시점에서 온전한 형태가 드러나는 아나모포시스(anamorphosis, 歪像) 등을 통해, 관객을 속이고 실소를 유발한다. 실소는 허망함의 체험을 수반한다는 점에서 앞서 말한 바니타스와도 연관된 면일 것이다.

곽남신의 모든 작업의 저변에는 개인적 기질뿐만 아니라 그가 오랜 시간 고수해 온 예술관이 깔려있다. 그는 앞서 말한 한국적 모더니즘과 민중미술뿐만 아니라, 오늘날 국제미술계를 범람하고 있는 미술들에 대해 분명한 거부감을 천명한다. 예를 들어 전 지구적 재앙들, 전쟁과 테러, 기후변화, 인종차별, 젠더문제, 녹색 단체들의 급진적 운동 등, 지구의 모든 위기의 이미지들을 긁어모아 전시장에 산적해 놓고, 인류의 십자가를 짊어진 성직자의 역할을 흉내내는 예술들에 대해 비판적이다. 나는 그런 미술들의 저변에는, 물신주의적 유사종교, 과한 선지자 의식이 깔려 있다고 생각되고 곽남신도 그러한 관점에 대체적으로 동의한다. 그러한 미술들에는 니체가 짜라투스트라의 입을 빌어 갈구한 '아이 같은 자유로운 정신'이 깃들기는 힘들어 보인다. 곽남신은 예술이 더 작고 겸손하며, 피부에 와닿아 실감나는 재미, 진실한 아름다움을 지니는 활동으로 되돌아가야 한다고 생각하는 작가이다.

김원방 (평론가, 작가)

Kwak Namsin - Vanitas and Laugh of a Patient of Aesthetic Hysteria

The relationship between artwork and artist is a mutually reflective one. That is to say that the two function as a mirror for each other. Artist who begins his work, thinking that it is an imago that reflects his innermost thoughts, will soon confront himself in the most unfamiliar way, subverting the stereotype he once had about himself. The process of artistic creation includes a micro level of destruction and revolutionary events in which new artwork breaks both the stereotypes from the past and the conventional framework and discovers a new self. It is precisely these events that serve as motivation and happiness that sustain the artistic process. To explicate this process with a recent popular concept in psychoanalysis, the process is similar to the life of a hysterical subject (a person whose desire is repressed). On the one hand, a hysterical subject is one whose true desires are repressed due to the dominant value system or ethics, leading to a psychopathological disorder. On the other hand, their psychopathological problems lead them to deeper introspection and eventually to a truer self.

We find clear trajectories of the desires and small-scale revolutions of a hysterical subject in Kwak Namsin’s early works (and their social contexts) in the 70s and the 80s. He began his career with Shadow Series, works that featured subtle pencil drawings of shadows. As Kwak himself articulated, the series was a meaningful effort to transgress the framework of the modernist abstract or Korean monochrome (in strictly critical terms, it is more apt to call it monotone abstract painting) that dominated the art scene of the 70s. While it is true that his Shadow Series contained elements of a monotone abstract painting, the fact that the shadows retained a concrete figure suggests that there was a strong ‘desire for figure and meaning’. We confirm such an interpretation by the artist’s own words: “My innermost desires had an oppositional tendency, and that led me to question why meaning or sentiment should be excluded in art”. Such a question is a symptom and a statement of resistance from an aesthetic hysterical subject who appears passive on the outside and inexorable on the inside. Apart from all these, Shadow Series bears a special significance for the artist in that the works serve as a precursor to the elements of ‘freedom in meaning and imagination’ and the pursuit of ‘sensation of matter’, the two focal points of his later artistic endeavors.

In his later works, for instance, the Icon series that attached or installed fragments of randomly obtained objets on a canvas, we find a rejection of the aforementioned Korean modernism and an aversion to the dogma and political propaganda of Korean minjung arts that saw a surge in popularity during the 80s. Kwak attempted to transgress the two dominant mainstream movements to pursue the ‘third possible movement thought to have been sacrificed, lost, or repressed’. The minjung art of the time can be understood as having a big common ground with the Korean modernism movement which it antagonized so much. In other words, they are both totalitarian and dogmatic, as, if the latter wanted to legitimize the ‘thoughtlessness of non-representation without meaning or figure’, the former believed in the socialist realism that ‘systemizes figure and purses as a final goal a disciplinary function of art’. This is why, I remember, Kwak took both of these movements as ‘fascist and totalitarian’. In this context, Kwak can be said to be a postmodern hysteria patient who opposes both systems of power while craving for a symptomatic liberation of the repressed meanings. If the aim of art is neither ‘a discipline that inculcates messages forcibly to the readers’ or ‘a desolate absence of narrative and form’, the question comes down to how Kwak creates ‘a work like a matrix where forms, meanings, interpretations, and imagination emerge freely’? I wish to point out two aspects in this critique.

First is the employment of the characteristics of Vanitas painting, or the characteristics of allegory. If we look at his works from the 90s, for example, Icon series or installations like Om Padmini bhagavata, we find that the fragments of objects randomly obtained, in other words, objets devoid of meanings or contexts, have placed themselves at the center of the works. As the anthropologist Levi-Strauss articulates, “Dust is defined as a thing out of its original place”. These fragments of objets, by traversing the traditional syntax, become a ‘waste’ (not in terms of hygienics, but carry a meaning of ‘a language out of its original place’ or ‘peculiar foreign language’) where the signified (the original meaning) has been lost. Such a situation takes our mind to liberation, aberration, transgression, or even depravity or maniacal laughter. We can compare this phenomenon to the Vanitas painting from the 16th to the 18th century Netherlands. We find their canvases full of old junk, withered and etiolated flowers, skulls, and even animal cadavers. Apart from the series of works Kwak created in the 90s, the same principle applies to his Trompe-l’oeil series that he has been focusing on since the 2000s, in which the artist employs a playful manipulation of the shadows of figures, contours, and the mix of reality and representation to create optical illusions. Despite the humor of these works, they also carry a melancholic allegory entailed by disappeared reality, reminiscent of the movie stills or faded photographs.

Second is the aspect of ‘laughter’. Taking a look at Trompe-l’oeil or his Shadow series, we find shadows or contours of various figures such as athletes, men and women, and children, that are depicted in a vibe comparable to that of a pantomime or shadow puppetry. These series somewhat remind us of a humorous situation, exemplified by Pissing Farthest, a work that visualizes by painting and installation a scene of the artist urinating far into the air. Another way that Kwak promotes laughter is via ‘optical illusion play’ which sends a different sense of laughter from the characteristics of the aforementioned shadow puppetry. Here, the sense of laughter is closer to being a ‘chuckle’ that comes out naturally when one sees something ridiculous or nonsensical. In highly realistic artworks, such as didactic historical paintings, minjung realism arts, political propaganda arts, or sculptures by the Nazi artists such as Arnold Breker, the systemized and narrativized realistic representation prohibits the audience’s imagination. In Kwak’s series works, however, the system of representation itself is twisted and precarious. Through the deception that arises from the confusion of the mixture of hyperrealistic illusion, contour and shadow, actual object, and neon, or the anamorphous technique that reveals a complete form at a certain point, the artist deceives the audience and makes them chuckle. Chuckle, in that it entails an experience of futility, can be understood in relation to the Vanitas painting as well.

Beyond all works of Kwak Namsin there is not only his personal character but his view of art that he has maintained for a long time. He conspicuously declares his aversion to not just Korean modernism or minjung arts but also the movements that are prevalent in the contemporary international art scene. For instance, he is critical of the art that scraps images of crises – global calamities, war and terror, climate change, colonization and exploitation, race and gender problems, etc – and poses as if they bear the cross of a panhuman anguish. I personally find these arts as ‘enlightenment irrelevant to aesthetics’, ‘intellectual fantasy’ ‘fetishistic pseudo-religion’ or ‘false awareness’, and Kwak agrees largely with this view. It seems improbable that a ‘child’ from Nietzsche’s three stages of spirit will find these arts home. Kwak is an artist who believes that art should return to creating works that are smaller, humbler, and more immediately relatable.

Kim Wonbang (Critic, Artist)

작가노트

생각

1. 예술에 대한 지나친 이상주의를 경계하자.

2. 자신의 생각으로 관객을 설득하려는 교조적 태도를 버릴 것.

3. 창의적인 생각과 새로움을 추구하되 그 함정을 경계할 것.

4. 재즈는 평론과 비평이 없는 세상을 꿈꾼다.(제프 다이어)

5. 의미는 작가가 작품에 심어놓은 권위적인 진실이 아니다.

6. 자본주의 하에서 벌어지는 위선적 예술들에 대항하는 방법으로 ‘위악’을 선택하지 말 것.

7. 마리안 앤더슨의 노래는 인권과 투쟁을 노래하지 않았다.

그러나 그녀의 아름다운 노래는 흑백 갈등을 잠재우는 데 큰 역할을 했다.

8. 내용이 형식에 비하여 튀면 거칠고, 형식이 내용에 비하여 튀면 사치스럽다.(신영복)

9. 개념이라는 그릇은 작은 것이다. 그릇으로 바다를 뜨면 그것은 이미 바다가 아니다.(신영복)

10. 지나친 자아표출을 경계하자. 예술가는 마구 토해내는 사람이 아니다.

11. 불필요한 것을 제거하고 최소한의 것 만 남긴다.

12. 시그니처 스타일이 없다는 것은 작가에게 힘든 일이기는 하다.

하지만 매일 똑 같거나 비슷한 일을 반복하는 것은 더욱 힘든 일이다.

- 곽남신 수필집 <망량> 중에서

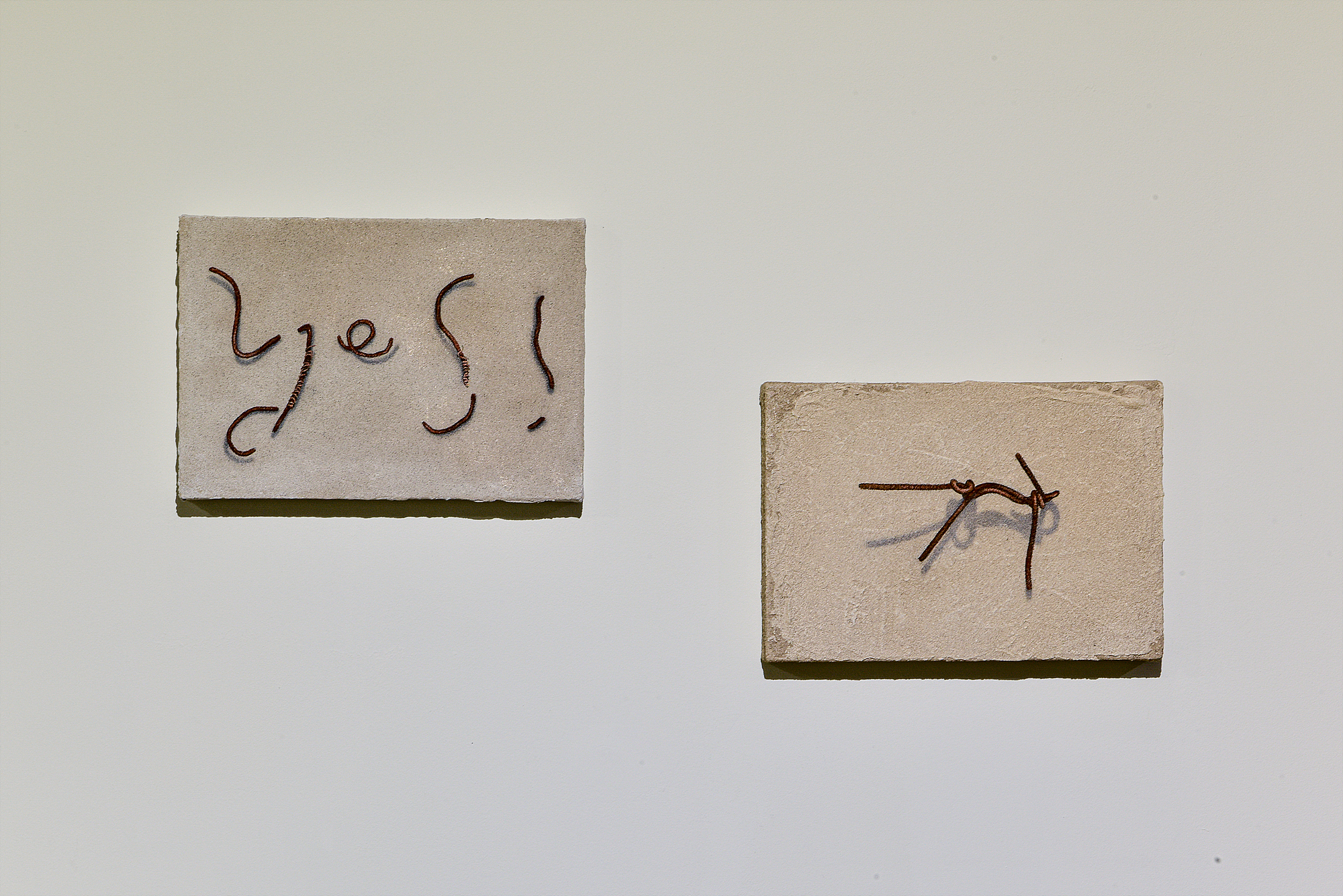

최근의 그림들은 그림자와 실루엣, 몇 가지 재질의 선의 표현, 네거티브와 포지티브의 하드보드 이미지로 이루어져 있고 때로는 그것들이 뒤섞여 서로 다른 차원의 엉뚱한 관계를 맺기도 합니다. 그림자가 그것이 드리워진 평면 위에 놓인 낡은 철사와 이상한 관계를 맺기도 하고, 하드보드지 실루엣 형상이 자신이 오려져 나온 나머지 판지의 반점을 바라보기도 합니다. 네거티브와 포지티브 형상들이 대화를 나누고 연극적인 공간을 연출하기도 하지요. 어찌 보면 초현실적이라고 생각할 수 있는 이러한 이미지들을 따르다 보면 결국은 모든 것이 다 부조리한 허상에 불과하다는 것을 드러내고 있음을 알게 됩니다. 이일 선생님의 말씀이 일정 부분 수긍이 가는 지점이지요. (’이미지를 통해 이미지를 무화시킨다’) 그림을 배우기 시작하면서 나에게 주입된 몇몇 모더니즘의 개념들이 그것이 목적이 아니고 우리 삶의 부조리와 엉터리 소통방식, 위선 등을 드러내는 패러디와 유머의 도구로 쓰여 지고 있다고도 볼 수 있겠습니다. ‘덧없음’- 어쩌면 초기의 나무 그림자 그림부터 일관되게 내재되어 왔던 화두 인지도 모르겠습니다.

- 곽남신 수필집 <망량> 중에서

곽남신 Kwak Namsin

b. 1953

홍익대학교 미술대학원 회화과 졸업

홍익대학교 미술대학 회화과 졸업

파리 국립 장식미술학교 졸업

現 한국 예술종합학교 미술원 조형예술과 명예교수, 소마미술관 운영위원장

SOLO Exhibition (selected)

2024 누구세요, 갤러리밈, 서울

2023 是是非非非是是, 토포하우스, 서울

2020 Shadows of Existence, Josee Bienvenu Gallery, 뉴욕, 미국

2018 花華虛虛, 금산갤러리, 서울

2017 사실은 아무것도 아닙니다, 두인갤러리, 서울

2015 덫, 아트파크, 서울

2014 껍데기, OCI 미술관, 서울

2011 On Light, 가인 갤러리, 서울

2009 Silhouette Puzzle, 갤러리 이마쥬, 서울

2008 바라보기, 성곡 미술관, 서울

2004 멀리누기, 금산갤러리, 서울

덫, 덕원 Cube, 서울

1986 Espace Bateau-Lavoir, 파리

GROUP Exhibition (selected)

2022 긴 호흡-다섯 작가의 드로잉, 토포하우스, 서울

Peace for Child, 성지 역사박물관, 서울

가면무도회, 국립현대미술관, 서울

2021 반조(反照), 전등사 정족산 사고, 인천

아웃도어 아트, 소마미술관 야외공간, 서울

2020 판화, 판화, 판화, 국립현대미술관, 서울

2018 판화하다-한국현대판화 60년, 경기도미술관, 경기

하늘, 땅, 사람들, 서울시립미술관, 서울

2017 층과 사이, 국립현대미술관, 서울

열정-Passion, 양평군립미술관, 양평

2016 Simple 2016, 장욱진미술관, 양주

2015 Ciso Copenhagen, Forum Kobenhavn, 코펜하겐, 덴마크

2014 벽, 국립현대미술관, 서울

2013 구-체-경, 소마미술관, 서울

2012 횡단-한국현대미술의 단면, 토파네이 아미레 문화예술센터, 이스탄불

韓畫流, 대만국립현대미술관, 대만

2011 이미지의 수사학, 서울시립미술관, 서울

Haiku-Sculpture, 관두미술관, 대만

추상하라, 국립현대미술관 덕수궁, 서울

Collections

국립현대미술관, 국립현대미술관 미술은행, 대영 박물관, 타이페이 관두미술관, 서울 시립미술관, 대전 시립 미술관, 경기도 미술관, 성곡 미술관, OCI 미술관, 제주 도립미술관, 경남 도립미술관, 홍익대학교 미술관, 소마 미술관, 서울대학교 미술관, 필라델피아 프린트 센터, 생거 판화미술관, 전등사